屋根の中には棟と呼ばれる部分があり、この棟に使われている瓦が「棟瓦(むねがわら)」と呼ばれています。

この棟瓦も経年劣化でさまざまな不具合が生じるため、メンテンナンスが必要となります。

棟瓦のメンテナンス方法として主流なのが、「棟瓦の積み直し」と「漆喰補修」です。

棟瓦の積み直しとは「既存の棟瓦を一度解体」して、「漆喰補修後にまた同じ棟瓦を積み直す」工事のことです。

このページでは、棟瓦の積み直しを行う理由や「施工手順」、「施工事例」について掲載していますので、是非ご参考にしてください。

棟瓦の積み直しを行う理由

棟瓦は、雨や強い風の影響も受けやすく、屋根の中でも劣化が進みやすい部位です。

長年に渡って雨風を受け続けた結果、棟瓦の漆喰が剥がれてしまうというのはよく見られる症状です。

漆喰は内部の葺き土(棟瓦の土台)を保護しているため、漆喰が剥がれることで葺き土も剥がれてしまい「棟瓦の崩れ」や「雨漏り」を引き起こすリスクが高まります。

また、重たい瓦屋根は地震や強風による衝撃を受けやすく、棟瓦が「崩れたり」、「歪んだり」してしまう被害を受けるケースも珍しくはありません。

このような被害が出る前や出た場合に、棟瓦の積み直しを行って対策や修理を行っていく必要があります。

棟瓦積み直しの目安

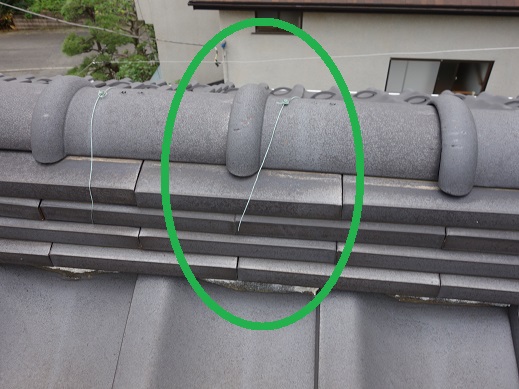

棟瓦の銅線の切れ、曲がっている場合

棟瓦の経年劣化で多いのが、棟瓦を固定している銅線が切れていたり、漆喰が剥がれてしまう事です。

銅線が切れたり、漆喰が剥がれてしまうと、強風や地震なのどの影響で棟瓦が曲がったり、歪んでしまいます。

その後さらに台風や地震がくると、耐風性が低いため棟瓦が崩れてしまう原因となります。

そのため、このような状態になった場合、「補修」か「積み直し工事」を行う一つの目安となります。

棟瓦の崩れ、丸瓦が落下した場合

経年劣化した棟瓦は、地震や台風の影響で棟瓦が崩れてしまうことが多いです。

この状態を放置してしまうと、雨漏りの原因にもなるため早めの対処が必要です。

棟瓦が崩れてしまった場合には、「棟瓦の積み直し工事」が必要です。

雨漏りした場合では、状況によって「屋根葺き替え工事」や「屋根葺き直し工事」が必要なケースもあります。

棟瓦の積み替えの施工手順

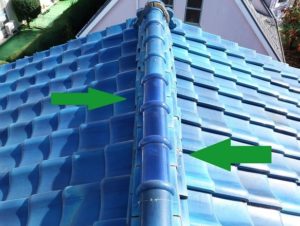

1段目の上に「なんばん漆喰」を盛り、同手順にて、2段目ののし瓦を積み直し、最後に丸瓦を積み直ししていきます。

最後に、銅線を棟瓦に巻き終えて完了となります。

銅線を巻くことで、棟瓦をしっかりと固定さしていきます。

棟瓦積み直しの施工事例一覧

棟瓦積み直し工事NAVI

最後に

屋根の中で、雨や強風の悪影響を受けやすいのが棟瓦であり、日々劣化が進んでいます。

劣化が進むと、地震や強風の影響で倒壊してしまうリスクがとても高くなります。

そうなってしまう前に、定期的に点検を行い、必要があれば早めに棟瓦の積み直し工事をおすすめ致します。