雨樋は、屋根から流れ出た水を集めて、地中または排水に雨水を流す役目をしているものです。

この雨樋は、自然災害や経年劣化の影響で割れたり外れてしまうことがあるため、その際は修理や交換が必要となります。

修理方法は「部分的な補修、交換」から「全体的な交換」まで行えます。※同商品が廃盤になっている場合は部分的な交換は行えません。

このページでは、雨樋交換工事を行う目安や「施工手順」、「施工事例」について掲載していますので、是非ご参考にしてください。

雨樋交換工事の目安

雨樋の歪みの場合

雨樋に歪みが生じると、歪んだ箇所から水が下に流れ落ちてきたり、正常に水が流れず、雨樋の劣化の原因になります。

雨樋に歪みが生じて本来の役割をはたしていない場合は雨樋の交換をお勧めしています。

雨樋が割れている場合

雨樋が割れ、水が漏れている状況はもちろん交換が必要です。

同じメーカーの商品があれば、部分的な交換も行えます。

ですが、2F作業の場合は仮設足場が必要です。

雨樋の逆勾配の場合

雨樋の逆勾配は、オーバーフロー(水漏れ)の原因となります。

雨樋が逆勾配(通常とは反対に流れる)になると、その先が建物の場合、水を吸収して腐食してしまいます。

腐食してしまった場合は、雨樋交換以外にも大工工事が絡んできますので注意が必要です。

雨樋の不具合を放って置くと、このような「2次災害の雨漏り」が発生する場合もあります。

雨樋交換工事の施工手順

ですが、丸樋は雨水を留める容量が少なく、衝撃にも弱く歪みやすいため、近年では角型の角樋が主に使われています。

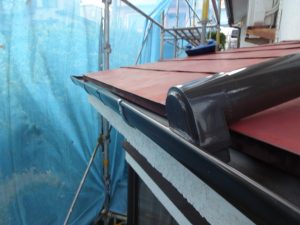

吊り金具は、ビス留めで、水糸を使って勾配を計って取付けていきます。

新しい軒樋には、角型の角樋を使用しています。

竪樋の取付けを行うために、「でんでん」という部材を取付けていきます。

「でんでん」の素材には、プラスチック製や亜鉛メッキ製などがあります。

でんでんに竪樋を取付けて固定していきます。

竪樋も「丸型」と「角型」のものがあります。

雨樋の継ぎ手には、専用のボンドを塗って、固定していきます。

最終確認と清掃を行って完了です。

工事期間は、「1~2日間」で完了します。

雨樋交換工事の施工事例一覧

雨樋交換工事NAVI

最後に

雨樋は雨水を地中に排水するための重要な役割を担っています。

この雨樋に不具合が出ると、滝のように水が漏れたり、最悪は雨漏りの原因にもなり得ます。

雨樋に不具合が生じた場合は、2次災害なども防ぐために、しっかりと雨樋の交換や補修をお勧めします。

また、台風や雪の影響での被害で火災保険に加入の場合は、火災保険で雨樋交換ができる可能性がありますので、そちらも保険会社さんに確認してみてください。